おはようございます。

役員の井尻です。

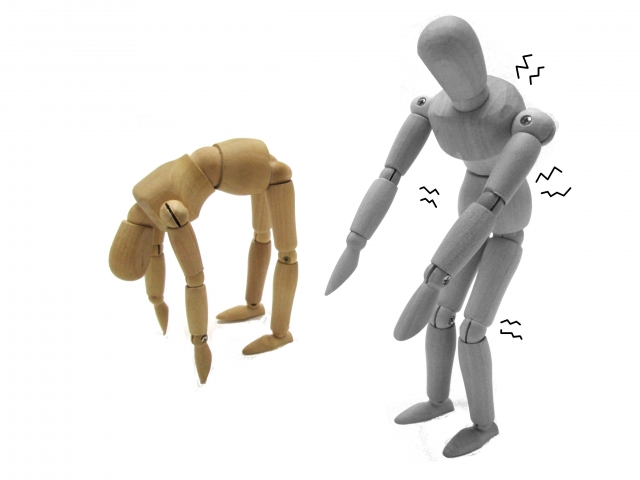

今回は拘縮の生化学的変化についてです。

2つの説があるのはご存知でしょうか?

知らない方はぜひご覧ください。

長期の不動によって、コラーゲンの架橋形成が密になる質的変化が起こるという説とコラーゲン合成が促進するという説がある。

Akesonらによれば不動に対する結合組織の基質での反応として、水分とグリコサミノグリカン、特にヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸の減少がみられるとしている。

これらの成分の変化はコラーゲン原線維間の滑走性と距離を低下させ、隣接するコラーゲン原線維との間の交差部位で、異常な連結である架橋形成を促進する。この架橋が時間の経過に伴って、成熟しより強固になる結果、組織の伸張性や可動性は低下する。

また、生体内ではコラーゲンの合成と分解によって、その量を一定に保っている。

不動による結合組織へ圧力減少によって、この恒常性を維持できなくなり、コラーゲン合成が促進され、組織の可動性が低下するという説がある。

いずれの説においても長期の不動によって、本来関節に可動性を与えている疎性結合組織が密性結合組織に変化することに変わりはない。

<まとめ>

異常な架橋形成かコラーゲンが増加しすぎるかが原因といわれており、どちらも関節の中のスペースを無くしてしまう反応ということですね。関節は滑り込むことが重要と思ってもらえば理解しやすいのではないでしょうか?