おはようございます。

役員の井尻です。

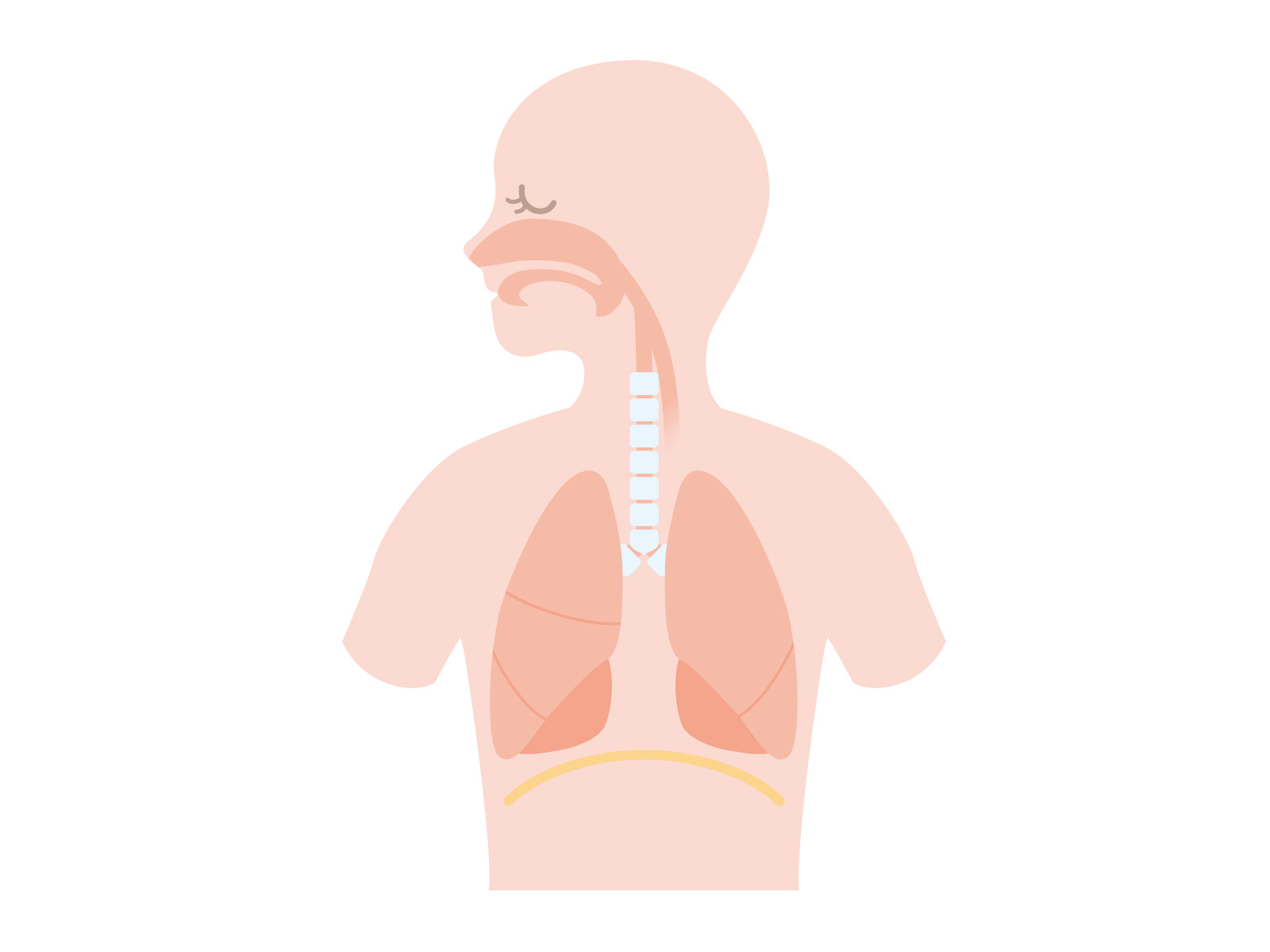

気管の解剖を知ることで聴診や注意点などを理解できるのではないでしょうか?

まず、ポイントを抑えたい方は読んでくださいね。

気管は第6頸椎下縁の高さで喉頭の輪状軟骨の下端に始まり、第4~5胸椎の高さで左右の主気管支に分岐するまでの長さ約10~12cmの管状の器官である。

気管の前壁から側壁にかけて馬蹄形の気管軟骨が存在する。

気管軟骨は幅が3~4mmで16~20個あり、お互いに靭帯で連結されている。

気管軟骨はそれ自体に弾力はあるが硬いので、その存在により気管の内腔はつぶれることはなく保たれるようになっている。

気管の後壁は軟骨を欠き、平滑筋を含んだ膜で形成されており、膜様部と呼ばれる。

気管の横断面は完全な円形ではなく後方が開いたC時またはU字形を呈する。

気管の内径は16.5cm、長さは10~12cmであり、門歯から気管分岐部までは26cmといわれている。

気管分岐部における左右主気管支の成す角度は約70°である。

しかし、主気管支が気管長軸の延長と成す角度は左右で異なり、右約25°・左約45°である。よって、右は垂直に近いため気管異物は右気管支に落ちやすい。

さらに右主気管支は太く、短いことも要因と考えられる。

【まとめ】

右の肺には異物が入りやすく、注意が必要だと理解できたのではないでしょうか?

無気肺や肺炎なども右の方が起こりやすいということになります。

解剖を知っていれば簡単ですね。